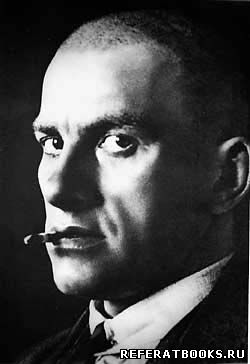

Владимир Маяковский — одна из самых ярких, монументальных и трагических фигур в русской литературе XX века. Поэт-трибун, художник-новатор, драматург-экспериментатор и яростный глашатай революции, он ворвался в искусство, чтобы разрушить старые каноны и на их обломках построить новый мир. Его жизнь, полная творческих взлетов, идеологических битв и личных драм, сама по себе напоминает грандиозное театральное представление. Эта статья предлагает взглянуть на его судьбу и поэзию как на цельное драматургическое «пятиактное действо», где каждый акт знаменует новый этап его пути — от юношеского бунта до трагического финала.

Истоки Гения: Детство и Юность (1893-1910)

Ранние годы будущего поэта прошли в Грузии, в селе Багдади Кутаисской губернии, где он родился в дворянской семье лесничего. Этот период заложил основы его неукротимого характера. Смерть отца и последующий переезд в Москву стали для юного Маяковского серьезным потрясением, бросив его в гущу социальных и политических перемен, которые навсегда определили его дальнейшую судьбу.

Рождение и первые годы: Семья и Кутаисская гимназия

Владимир Владимирович Маяковский родился 7 (19) июля 1893 года в Грузии. Его отец, Владимир Константинович, служил лесничим, и семья жила в окружении величественной кавказской природы. С 1902 по 1906 год юный Владимир учился в Кутаисской гимназии, где впервые проявились его художественные способности. Именно там он начал брать уроки рисования, которые заложили фундамент для его будущего таланта не только в поэзии, но и в изобразительном искусстве.

Москва и революция: Первые аресты и тюремные стихи

После внезапной смерти отца в 1906 году семья Маяковских переехала в Москву. Здесь Владимир поступил в 5-ю классическую гимназию, но его все больше увлекали не уроки, а революционные идеи. Он сблизился со студентами-большевиками, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию и с 1908 по 1910 год трижды подвергался арестам. Именно в одиночной камере Бутырской тюрьмы, где он провел одиннадцать месяцев, Маяковский, по его собственному признанию, написал свои первые стихи, положив начало своему поэтическому пути.

Футурист и Бунтарь: Становление Поэта (1911-1917)

Этот период стал временем громкого заявления о себе. Маяковский находит единомышленников в лице художников-авангардистов и становится одним из лидеров русского футуризма. Он эпатирует публику, создает новые поэтические формы и пишет свои первые крупные произведения, в которых личная драма неотделима от бунта против всего косного и мещанского. Это было время творческого становления, смелых экспериментов и скандальной славы.

Училище живописи и встреча с футуризмом: Дебют и манифесты

Поворотным моментом в жизни Маяковского стало поступление в 1911 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там он познакомился с Давидом Бурлюком, который, услышав его стихи, провозгласил его гениальным поэтом. Вместе с другими авангардистами они создали группу кубофутуристов, чьи публичные выступления часто заканчивались скандалами и привели к исключению Маяковского из училища. В декабре 1912 года состоялся его поэтический дебют в альманахе «Пощечина общественному вкусу» со стихотворениями «Ночь» и «Утро». Вскоре вышел его первый сборник «Я», и футуристы отправились в знаменитое турне по городам России, неся свое новое искусство в массы.

Первые крупные поэмы: «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник»

В предреволюционные годы Маяковский создает свои первые знаковые поэмы. «Облако в штанах» (1914-1915) и «Флейта-позвоночник» (1915) стали настоящим прорывом. В них поэт с невероятной силой выразил трагедию неразделенной любви и яростный бунт против устоев старого мира. Он стремился создать поэзию «площадей и улиц», используя новаторский язык, рваный ритм и неожиданные метафоры. Эти произведения не только закрепили за Маяковским статус ведущего футуриста, но и ознаменовали важный этап в его личной жизни: в 1915 году он познакомился с Лилей и Осипом Брик, встреча с которыми оказала огромное влияние на всю его дальнейшую судьбу.

Революция и Искусство: Маяковский на Службе Нового Мира (1918-1927)

Октябрьскую революцию Маяковский принял восторженно, увидев в ней воплощение своих идей о разрушении старого мира и рождении нового. Он без колебаний поставил свой талант на службу новой власти. Этот период отмечен его колоссальной работой в качестве агитатора, художника-плакатиста, создателя «Левого фронта искусств» (ЛЕФ) и автора произведений, прославляющих революционные преобразования.

«Окна РОСТА» и агитплакаты: Поэт-трибун

В марте 1919 года Маяковский окончательно переехал в Москву и с головой ушел в революционную работу. С 1919 по 1921 год он активно сотрудничал с Российским телеграфным агентством, создавая знаменитые «Окна сатиры РОСТА». Это были агитационные плакаты с броскими рисунками и хлесткими стихами на злобу дня. Они стали мощным оружием пропаганды и уникальным явлением в искусстве. Именно в это время голос Маяковского зазвучал с новой силой: 17 декабря 1918 года он впервые прочитал со сцены свой знаменитый «Левый марш (Матросам)», ставший гимном революционной эпохи.

Зарубежные поездки и «Мое открытие Америки»

С 1922 по 1928 год Маяковский много путешествовал. Он побывал в Латвии, Франции, Германии, а в 1925 году совершил знаменитую поездку в Америку. Эти путешествия давали ему новый материал для творчества, позволяли сравнивать советскую действительность с жизнью за рубежом. Итогом его американского вояжа стал цикл очерков «Мое открытие Америки», в котором он с присущей ему иронией и наблюдательностью описал свои впечатления от Нового Света.

Формирование ЛЕФа: Теория и практика «левого искусства»

Маяковский был не только практиком, но и теоретиком нового искусства. В конце 1910-х он активно выступал на страницах «Газеты футуристов» и журнала «Искусство коммуны». Логичным продолжением этой деятельности стало создание в 1922 году литературной группы «ЛЕФ» («Левый фронт искусств») и одноименного журнала, который он возглавлял до 1928 года. На его страницах Маяковский и его соратники развивали теорию «комфута» (коммунистического футуризма), провозглашая принципы «искусства-жизнестроения», социального заказа и литературы факта.

«Владимир Ильич Ленин» и «Про это»: Любовь и идеология

В творчестве Маяковского 1920-х годов личные переживания тесно переплетаются с глобальными идеологическими темами. В поэмах «Люблю» (1922) и «Про это» (1923) он с предельной откровенностью говорит о любви, ревности и страсти, пытаясь осмыслить эти «вечные» темы в контексте новой эпохи. А в грандиозной поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924), написанной после смерти вождя, он создает монументальный образ человека, изменившего ход истории, совмещая лирическую скорбь с революционной патетикой.

«Пятиактное Действо» Маяковского: От Пролога до Эпилога

Весь творческий путь Маяковского можно представить как грандиозную драму в пяти актах с прологом и эпилогом. Эта метафора позволяет увидеть его ключевые произведения не как разрозненные тексты, а как части единого замысла, отражающего эволюцию его мировоззрения, стиля и тем. От ранней трагедии лирического героя до поэтического завещания — это путь, полный внутренних конфликтов, поисков и открытий.

Пролог и Первый Акт: От трагедии к лирической исповеди

Прологом к этому грандиозному действу стала трагедия «Владимир Маяковский» (1913), где поэт впервые вывел на сцену своего лирического героя — страдающего, одинокого бунтаря. Первый акт разворачивается на страницах поэм «Облако в штанах» (1914-1915) и «Флейта-позвоночник» (1915). Здесь драма достигает своего пика: тема неразделенной, мучительной любви становится поводом для вселенского бунта против Бога, искусства и общества, построенного на лицемерии и мещанстве.

Второй и Третий Акты: Война, человек и революционные гимны

Во втором акте, представленном поэмами «Война и мир» (1915-1916) и «Человек» (1916-1917), Маяковский выходит на новый уровень осмысления действительности. Он размышляет о глобальных катастрофах, о бессмысленности войны и о месте человека во Вселенной. Третий акт — это прямое служение революции. Пьеса «Мистерия-буфф» (1918, 1920-1921) и поэма «150 000 000» (1919-1920) стали попыткой создать новое искусство для миллионов, прославляющее победу восставшего народа и рождение нового мира.

Четвертый и Пятый Акты: Любовь, сатира и «Хорошо!»

В четвертом акте вновь звучат личные темы, но уже в неразрывной связи с идеологией. Поэмы «Люблю» (1922), «Про это» (1923) и «Владимир Ильич Ленин» (1924) демонстрируют попытку поэта вписать свою личную драму в историю страны. Пятый акт — это, с одной стороны, оптимистическая поэма «Хорошо!» (1927), посвященная десятилетию Октября, а с другой — едкие сатирические пьесы «Клоп» (1928-1929) и «Баня» (1929-1930), в которых Маяковский уже критически осмысляет советскую действительность, борясь с бюрократией и мещанством.

Эпилог: «Во весь голос» и предсмертное письмо

Эпилогом творческого пути Маяковского стало неоконченное вступление к поэме «Во весь голос» (1928-1930). Это его поэтическое завещание, обращение к потомкам, в котором он определяет свое место в литературе и истории. Трагической точкой, последней репликой в этом грандиозном действе стало его предсмертное письмо «Всем» от 12 апреля 1930 года, в котором личная драма и творческий кризис слились воедино, подведя страшный итог его жизни.

Трагический Финал: Последние Годы и Наследие (1928-1930)

Последние годы жизни поэта были омрачены нарастающим чувством одиночества, творческим кризисом и усиливающимся давлением со стороны литературных кругов. Его сатирические пьесы вызывали яростную критику, а личные драмы усугубляли внутренний разлад. Трагический выстрел 14 апреля 1930 года оборвал жизнь поэта на пике его славы, оставив после себя множество вопросов и споров.

Сатирические пьесы: «Клоп» и «Баня»

В своих сатирических пьесах «Клоп» (1928-1929) и «Баня» (1929-1930) Маяковский с беспощадной иронией обрушился на пороки, которые процветали в новом советском обществе. Он высмеивал мещанство, приспособленчество и, главное, чудовищную бюрократию, олицетворением которой стал «главначпупс» Победоносиков. Обе пьесы были поставлены в Театре Мейерхольда, и Маяковский принимал самое деятельное участие в их создании, работая как режиссер и художник.

Травля и личная драма: Причины трагедии

К концу 1920-х годов Маяковский все чаще ощущал себя в изоляции. Его новаторское искусство подвергалось жесткой критике со стороны РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей). В попытке найти общий язык с официальной литературой он в феврале 1930 года вступил в РАПП, но это не спасло его от нападок. К творческому кризису добавились и личные драмы. Отказ в выезде за границу, куда он стремился, чтобы разрешить свои сердечные дела, стал последней каплей, усугубившей его отчаяние.

Самоубийство: Последний аккорд

14 апреля 1930 года в своей рабочей комнате в Москве Владимир Маяковский покончил с собой. Это событие потрясло всю страну. В своем предсмертном письме он просил «никого не винить» и писал, что «любовная лодка разбилась о быт». Причины его самоубийства до сих пор вызывают споры, но очевидно, что это был результат сложного переплетения творческих, идеологических и глубоко личных причин, трагический финал жизни, отданной искусству и революции.

Значение Маяковского: Влияние на Мировую Культуру

Вклад Владимира Маяковского в русскую и мировую культуру огромен и многогранен. Он был не просто поэтом, а реформатором стиха, создавшим свой уникальный ритм и язык, который оказал влияние на поколения поэтов по всему миру. Его новаторство в драматургии, работа в кино и, конечно, его агитационные плакаты, ставшие классикой графического дизайна, навсегда изменили представление о возможностях искусства. И сегодня, спустя десятилетия, его творчество остается актуальным, а сам Маяковский — одной из самых значимых и мощных фигур русского авангарда и всей литературы XX века.